三好春樹さん講演

「認知症に時間は存在しない」

「生活とりハビリ研究所」代表、「アクション”介護と地域”」賛同人

2025/4/19(土)アートフォーラムあざみ野

私達の時間意識っていうのを考えていきたいと思うんですけど、かつては時間っていうのは循環していたわけですね。近代になってからはそれがもう直線的に進んでいくものになった。しかも進んでいくだけじゃなくて、進歩していくか向上していく。そういう時間の流れができた。

代表的に言うとヘーゲルっていう哲学者。歴史っていうのは、神の国に至るまでの過程である。時間ってのはそういうものだっていう。

それを唯物論的にひっくり返して、共産主義に向かって行っているんだというのがマルクスです。

実は両方とも資本主義的な時間意識と非常に親和性があって、資本主義は、資本を永遠に自己増殖していく他ないって言う。そういう右肩上がりのそういう時間の世界なんですよ。これ全部共犯者だっていう気がするんです。

こういう時間意識のもとで、老人問題っていうのはどういうふうに捉えられるでしょうか。

時間は右肩上がりでどんどん進んでいかなきゃいけないという強迫観念の中に私達はあるわけです。

だけど、個人っていうのは、生まれて発達して死んでいくって時間の中にいるんですから矛盾が生じる。これを老人問題と言うわけです。だから老人問題ってのいうは普遍的な類な時間の流れと個人の時間の流れが矛盾するという問題だということになる。

これに対応するのは何かっていうと、医療であり、リハビリであるってことになるんですね。

ここで問題になってくるのは、やっぱ人類全体と1人の個人との間の矛盾ということなんだけどこれどうやったら解決できるか。

その解決方法は、例えば国家主義、国のために死に、神様=靖国神社に祀られるぞ、という国家主義。あるいは宗教ですね。テロをやればイスラム教なんかね、天国で美女に囲まれて酒を飲めるぞ、そういう擬似的な解決の仕方というのを、人類ってのはやってきたわけです。もう一つは、ハルマゲドン。ひとりで死ぬのは嫌だけどみんなと一緒に死ぬのならいいというハルマゲドン。世界中に毎日のように世界が滅びるんだっていう予言をしてる宗教はいっぱいある。

国家主義やハルマゲドンが何で流行ってるかっていうと、そういう類と個の問題を解決する一つの方法論なんですね。これは矛盾しているように見えるけど、実はマルクスは、これちゃんと解決方法書いているんですねこれ「経済学哲学草稿」っていうマルクス27歳のときに書いた本です。

私は高校生のときにちょっと異常にのめり込んで読んでいるんですけど、最近、今日、シンポジウムの映像を撮っている長谷川くんのお父さん・長谷川宏さんが翻訳した新しい本が出てます。この中でこういうふうに書いています。

個人の死というのは、類に対する側の敗北のように見えるけど実はそうではない。ま、ここからは私の付け加えですけれど、私が死ぬっていうことは、つまり私が生きている類と、私がいなくなった類っていうのは別なものだから、私が死んだら一つの類が死んで、私を含まない別の類が生まれてきているんだ。だからこれ実は矛盾してないんだっていう見事に論理的に説明しているんだけど。問題は実感が伴わないということですよね。

その隙間みたいなものを国家主義や宗教なんていうのが埋めているんだろうと思っています。

★時間は右肩上がりに進化しているという誤解★

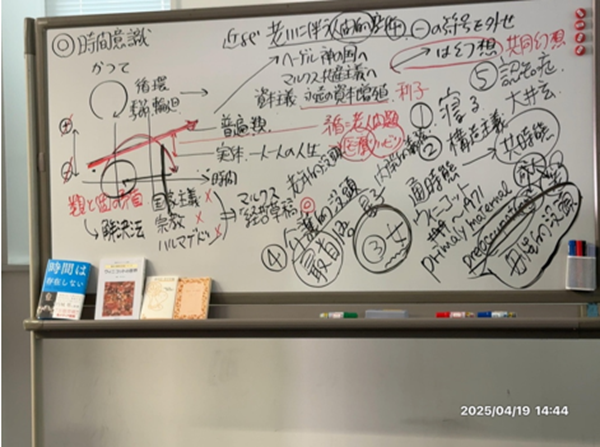

この老人問題を個人の問題にする。あるいは個が類に対して敗北しているように見えるという問題を解くにはどうすればいいかっていうと、まずこのプラス・マイナスっていう符号を取っちゃうんですね(写真のホワイトボード参照)。

上のプラス、マイナスに対して発達がいいことだっていう符号を取ろうと。これ自然過程ですから、だから生きているっていうことはプラスでもマイナスでもない、価値以前の問題だからそれ自体全面的に肯定する他いない。だからこの符号を取ろうと。

もう一つ、国家だとか宗教だとか、あるいは会社ってのも幻想だ。吉本隆明っていう人は、国家も法律も常識も共同幻想だって言いましたね。国家って実態がないわけですね。

そこにいるのは、1人ひとりの人間だけですから、実際の世界にある時間意識っていうのは右肩あがりではないんですよ。

それでずっと進歩していかなきゃいけないという強迫観念から私達は逃れることができるし、それから老人問題もその個体の問題、医療やリハビリの問題ではないという捉え方ができるだろうと。

そうなんだけど、でも私達の時間感覚とか意識っていうのは、進歩しなきゃいけないととらわれているわけで、それからどうやって逃れて、私達の時間を取り戻すことができるのか。

今の資本主義がここまで来ちゃったので我々の最大の問題です。

そのために5つの提案をしたいというふうに思っています。

先ほど幻想だって言いましたけど、資本主義がどんどんどんどん増殖しなきゃいけないっていうのは、利子なんですよ。働いてないのにお金がお金を産むってのは不道徳であって、世の中の宗教はみんな否定したんですね。イスラムは今でも認めないで、お礼と言い換えているだけだけど。キリスト教も最初は認めなかったけど、異教徒からは利子を取っていい。そして信者からも取っていいよって、どんどん堕落していくのですが、と資本主義がくっついて、右肩上がりのベクトルを否定することによってしか救われないんじゃないか。

★時間を超える5つの方法★

そこで5つの方法論がある。まず一番。サルトルという人は、状況に参加しろと言った。政治や社会状況問題ちゃんと関わっている。アンガージュしろと。でも私達はこの資本主義とか状況にすごく毒されていて見方とか感じ方まで全部資本主義化されてるから、まずやるべきことがアンガージュではなく、デガージュ、逃げることだ、どっか脱出すること必要と、浅田彰という人が「逃走論」を書いたが、それがまず最初だと思うんです。まずこの時間の強迫観念から逃げるために一番やること何か。

まず「寝る」ことです。

寝ることで、この時間を止めようと。現代人、特に日本人は睡眠時間がどんどん短くなっている。資本の側は、明日の労働力を再生産するための最小限の睡眠時間しか認めないよっていうふうになって、寝ている間に自分が損するんじゃないかという恐怖感がみんな与えるってことで、もうどんどんどんどん短くなっている。

眠れないっていう状況になったとき、大体が鬱病の始まり、私の周りの人たちもそうでした。まずこの状況から私達が自由になるためには消極的みたいだけど、まず寝る、睡眠時間を増やすっていうことです。20代〜30代の人にとっては、7時間でも少ないって言われていますね。だから朝起きられなくて仕事行かないとか引きこもっているとか、閉じ込めるっていうのも、いわばこれ資本主義的な時間意識に対する抵抗運動の一つだというふうに捉えることができるのではないか。

「構造主義」

2つ目。これは思想的にも脱却していこう思っているのが、「構造主義」です。構造主義には2人始めた人がいて、1人は言語学者のソシュールです。

その本を読んでもさっぱりわかんないですが。もう1人は文化人類学者のレヴィ・ストロースという人です。「野生の思考」という本を、私の事務所で4年間かけてみんなで勉強会やりました。ここで出てくるのは、これまでの歴史の見方っていうのは通時態という。時間というものを通して見ていくべきだという考え方ですね。時間の流れによって、歴史が進歩するという常識になっているんだけど、それに対して、レヴィ・ストロースは共時態という時間どこでもいいからこれ輪切りにする。つまりで空間で見ていこうとするんですね。

人類とか歴史を見ていくと、どの時代であっても世代が存在し、成人と子供と老人三つの世代がいつでも一緒にいる。老人問題っていうのは、老人の個体の問題ではなくて、成人が老人にどう関わるかっていう関わり方の問題だよ、という捉え方ができる。そうすると、それは成人が子供に対してどう関わっているかということでもあって、生産性持っている成人の側が、生産性とか合理主義とかっていうと、生産性のない老人は相手にしない。子供も足手まといで、早く生産力を持てるように、早く発達するよっていう促成栽培みたいな教育をやるっていう形で問題が起きている。いうそういう捉え方ができます。だから私達が老いにどう関わるのかっていうのが、個体の問題じゃないよってことが出てくる。

私は「関係障害論」という本を書きました。本では、これまでの関係っていうのは、社会との関係、家族との関係しかなかったけど、もう一つ、自分自身との関係という捉え方をしようよという提案をした。この関係論というのは、老いた自分が自分とどう関わるのか、ということを含まれる。これがまた問題として深刻なわけです。生産性なんてことにこだわっている人が、自分が歳をとった自分と付き合うことができなくなるということが、老人問題の一番の問題ではないか、という捉え方が時間の流れで見ないで空間で見ていくと、これ構造主義っていうのが作り上げた一つの時間から逃れる方法ではないかなと思っている。

では通時態的な見方は意味がないのか。歴史が進歩することによって、人権だとか、そういう概念も西洋から生まれて、その普遍的な価値を持ってやっぱり歴史って意味があるんじゃないかって言われているんだけど、どうですかね。野蛮から未開へ中世、近世、現代と進歩したって言われているけど、人類の歴史で一番野蛮なのは今じゃないですか。

イスラエルやウクライナでやっていることを見ると、昔の野蛮な酋長とか、君主が囚人を八つ裂きにしたり残酷なことをしたけど、それはもっと大規模な野蛮な時代が来ているから世の中進歩しているのか、ただ変化しているだけじゃないかと。

これは構造主義を提唱したレヴィストロースと、それからカイヨワという「遊びと人間」っていう面白い本を書いた哲学者がいて、この2人の間で論争があった。西洋的な価値観を認めるのか認めないのかと。カイヨワから見るとレヴィストロースという人は、なんかすごく自虐的な自分たちの作ってあげた歴史を無視しているっていう批判をしている。私は未だ進歩しているとは思わない、変化しているだけじゃないかっていう気がしてならない気がします。

そういう意味では、ヘーゲルとかマルクスよりも、構造主義の方が人間とか社会を見る方法としては正確なのではないかという気がする。ついでに言うとヘーゲルという人は、「女性は歴史にとっても皮肉である」と言っている。こういう進歩的な歴史の中に女性というのは実は関与してないって。

「女になる」

3つ目として、この時間の流れから逃れるためには、どうすればいいか、なんて表現しようかなと思ったんですけど。「女になる」ってことか。子供を孕んで産んで育てる性という意味です。これは「時間は存在しない」っていうカルロ・ロヴェッリの本です。

このシンポの司会している高山さん、彼女、打ち合わせの時に、この本について「全然わかんない。時間は存在しないってこの論理はわかんないけど、実感としてわかる」って言うんですよ。私はびっくりした。私は逆なんです。論理として分からんでもない、でも実感がないんです。私の頭はこんなに薄くなったから確実に時間は存在している。でも高山さんは逆を言うわけですね。

それは何かって言いますと、出産体験なんです。彼女、第一子が生まれた直後に3/

11が起きて、地震、津波、放射能汚染、それから停電もあって、みんな大騒ぎしていたけど、彼女は全く印象にないっていうか覚えてないんです。自分と子供のことだけで一生懸命。旦那さんとも連絡つかないような時期もあるけどそれは全然何ともなかった。ここでは時間が止まっているわけです。自分自身の生き物としての母親としての時間の世界にあって、資本主義的な時間から自由になっている。

ウイニコットというイギリスの精神医学者がいる。ウイニコットを紹介したのは北山修さん。「🎵オラは死んじまっただ〜」のフォークソングのヒット曲を出した精神科医で元九州大学の医学部教授です。

このウィニコットは、高山さんの状況をどういう表現しているかっていうと、「プライマリー・マターナル・プレオキュペーション」。プライマリーは原初的。パターナリズムっていうのは父権主義だから、マターナルとは母性主義。オキュペーション、これ社会の中で一定の位置を占めるっていう意味で、職業というふうに転じたんですけどその前は、心を占める、夢中にさせるっていう意味です。

つまり、原初的女性的没頭現象ということです。ほとんど病気に近い高まった感受性の状態に母親が到達でき、一時期、気が狂うほど養育に没頭する。さらにそこから回復できなければならない。これは発育の第一歩で、母親にとっても子供についても、とっても非常に大事な時期なんだと言っている。

これを持っている人っていうのは、資本主義の時間の流れには巻き込まれない強さが持っている。それをヘーゲルは「女性は歴史にとって皮肉である」という言い方をしたんだろうと持っています。

4つ目は「介護的没頭」です。

これはね、悔しいんですけど、私の後にお話をする小林くん(小林敏志・栃木県鹿沼で介護施設経営)が初めて使った「介護的没頭」です。これは、英語にするとどうなるか。ケア・ギバー・プレオキュペーションかな。いや、ケアギバーという言い方はなんか一方的なんで、私はケア・ワーカー・プレオキュペーションとしたいですね。つまり介護に没頭することで時間から自由になることができるんではないかというふうに思っている。

最首悟さんという人がいます。元東大の教員で、私も小林くんも何か困ったら、話を聞く灯台みたいな役割をしてらっしゃる。88歳になられましたけど、三女の星子さんが重度心身障害児として生まれてきて、ずっと介護をやっています。

介護保険制度ができたときに金儲けのためにワーッと介護業界入ってきた人たちがいて、私達は何を根拠に介護するんだろう、何か上からくる倫理感だとか、義務感とかそういうものでは続かない。だけど金儲けは嫌だ。

というわけで最首さんに来ていただいて話をしていただいたことがあります。最首さんは介護家族で私達は介護職です。立場は違って対立することもあるんだけど、介護の根拠を上からやってくる義務や倫理感ではなくて、内発的義務だっていう。外からくる義務じゃなくて、もうほっとけない。目の前に困っている者をほっとけない、それが根拠だという言い方をされた。そして介護ってのは良いことをしていると思っちゃ駄目だぜ。プラスをやってると思ったら、欺瞞が生じる。そうじゃなくて、マイナスをプラスに近づけるっていうのが介護の仕事だって。それ以来、小林くんは正義感で介護をしないっていうのを自分のキャッチフレーズにした。最首さんの奥様が星子さんのメインの介護をなさっている。一緒にお酒飲んだときにこういうことを言われたんですね。

星子さんももう48歳かな。奥様もお歳ですから、支えてる鈴木怜司さんという「カプカプ」というデイサービスをやってる人たちが、2人が亡くなった後、星子さんをどうケアしていくのかということで会議をしたいって呼び掛けるんだけど、奥さん乗ってこないそうです。そういう話はしない。私が死んだら聖子も死ぬのよ。昨日と今日と明日ぐらいのことしか考えてないって言い方をするんです。やっぱ介護的に没頭している人、目の前の困っている人をどうにかしなきゃということをやっている介護者も介護職も

いわば普遍的と言われている時間の流れからちょっと外れることができている。それが介護的没頭ということではないのかなというふうに思っています。

すでに農業やっている人やそれから芸術やっている人、例えば市川幸平さんというお姉さんの介護をやっている芸術家がいますけど、彼なんかもそういう時間から自由になってて、そういう人たちを見てると、個別ではあるけどもう資本主義は終わってるなって実感することがあって、こっちの方が本当ではないかなというふうに考えています。

それは金儲けのための手段になったり、人を手段にするっていうやり方ではなくて、金儲けよりもっと面白いこと楽しいことをちゃんと手に入れてるっていうこと。それが一番じゃないかって思うんですね。資本の奴隷になるかホームレスになるかっていう二者択一を迫られているけども、介護を仕事にするっていうのはそうではない第3の道というのをちゃんとそこにあるよという気がすごくしています。

5番目が「認知症老人のあり方」

時間から逃れるためにまず「寝る」。構造主義的な「共時体」という見方をしていこう。それから「母性的没頭」。それから4番目の「介護的没頭」そして、5番目が「認知症老人のあり方」なんです。

大井玄さんという先生がいます。東大医学部を出て、ハーバード大学を卒業した日本の公衆衛生の第一人者です。この先生、新刊「老いの海をゆく」には、認知症は脳の病気ではないとはっきり書いています。若い医者はびっくりして「大井先生だからあんなこと言うけど俺らが行ったらえらいことになるんだっていうけど、でも本当はみんなそう思っているんですよね」と言う。

大井先生はそれだけじゃなくて、「認知症というのは、死に対する恐怖やがんの痛みから解放してくれるプレゼントだ」とも書いている。

これは長い間、介護現場が考えてきた認知症の捉え方と全く一緒で、医療という世界の一番良心的で知的な部分が、やっと介護の認識に追いついてきたなって私は思っています。先生は認知症の原因は老衰だと言っている。

これによって右肩上がりの時間の流れから逃れることができているのではないか、と思っています。

私は認知症をどう捉えているかっていうと、こういう定義です。

「老化に伴う人間的変化」です。ポイントはここですね。

私は猫を飼っています。歳をとって老化現象が出ました。それまでは水道の蛇口から出る水を直接飲む猫でした。しかし、年取ると洗面台に上がれなくなった。水が欲しいときは私のところに来てニャ〜って私の一時介助を求めます。洗面台に抱き上げてやると、ゆっくりゆっくり飲む。降りるのは自分でできるけど、蛇口を締めないんですね。これは小さい頃からそうでしたが。

私は何百人もの老化を見てきましたけど、猫と人間とはえらい違いがあるなと。それは何かっていうと、猫は歳を取っても、ひがまない。若い頃は自立していたのに、今こんな姿になって情けないってひがんだり、あるいは今は飼い主が介護してくれているけど、この先もっと歳を取ったら最後まで面倒見る気があるんだろうか、ないんだろうか。それ考えると心配で心配で、夜も寝られない。試しにちょっとナースコール鳴らして試してみようか、なんてことを猫はやらない。

認知症の問題行動というのは、人間が過去、現在、未来の時間意識を持っているということから生じていて、過去の自分と今の自分を比べる将来のことを考えて絶望する。この時間の流れを止めるっていうやり方をすることで、その心配から逃れようという一つの方法論ではないのか。

長田弘さんっていう私の好きな詩人がいます。「ネコに未来はない」という本を書かれていて、猫の前頭葉はすごく小さくて、時間感覚があるのは人間だけだと。猫と同じような動物の性に戻るということで、いわば老いていくていう課題を克服しようとしてるっていうのが認知症老人の時間感覚ではないことができるんじゃないかなというふうに思っています。

今日は早く寝なきゃいけない。明日早出でこの前、寝過ごしてみんなに迷惑かけたからっていうのは、時間の流れがあるから。その理屈が通じると説得ができるということですけど、認知症老人は時間の流れを止めて、今ここだけになっちゃったわけです。

それによって未来への恐怖や過去から自由になれるかっていうと、残念ながら悲しいことに人間ですから、過去の強烈な記憶が現在に浸透してくるもんだから、過去と現在は一緒になっちゃう。今の自分が自分だという実感がない分だけ、過去の一番自分らしかったところに戻ることで自己確認をするっていうことをやっている。

だから見当識障害って言い方するけど、自分どこにいて、わかんないから適当に過去に戻っているわけではないですね。

過去の帰り方には法則性がある。自分が一番自分らしかった時代に帰るっていうのが、おじいさんおばあさん共通した法則性です。だから大学の教授だった人はボケると必ず教授の時代に戻るんです。決して助教授には戻らない。今の自分が自分だという気がしないんでしょうね。

だから男性の方はほとんど仕事をしに出ていくけど、女性の場合、今と違って昔みんな専業主婦でしたから。女性は何て言って出て行くか、うちに帰らなきゃいかんと言いいますね。

だから言っている内容ではなくて、その切迫感に共感をしてあげるというやり方をしてあげる。ちょっと場面を転換してあげると、また現実に戻ってくるこれは非常にありがたい話。私達、認知症介護で何が一番大事かっていうと、なんか難しい本を読んだり研修して勉強するよりも、認知症は治らないけども、機嫌が直ると。これしかないんですね。機嫌のいい認知症はほとんど問題ありません。機嫌の悪い施設長より機嫌がいい認知症の方が付き合いやすいです。

私のことを近所のおばちゃんだと思って話が合うような、合わないような会話しばらくしていると、釣り上がっていた目が戻ってニコニコしてきますよ。そろそろ帰ろうかという私をちゃんと見て「無理言って悪かったのう」と従う。だから、認知症老人の時間感覚に合わせた介護の方法論だというふうに言えるのではないかなと思っています。

そういう意味ではこれ認知症というのは、いわば老年的没頭って言ってもいのかな。これが五つ目の方法ということになります。

カルロ・ロヴェッリっていうイタリアの物理学者がいます。物理学者と思えないぐらい文学的素養だとか、それから政治思想なんかにも通じていて、レーニンに対する批判なんかもちゃんと書いている。「時間の秩序」という原題で、たぶん、日本では売れるように「時間は存在しない」と刺激的な内容にしたんだろうけど。ただ、私たちが考えている常識の時間感覚に対して、物理学の世界から揺さぶりをかけた。「それ常識じゃないよ」っていうことをやっているんだろう。それと同じことが、介護現場からも揺さぶりをかけるということができる。

201ページ。ここが肝心なとこだと思っています。ちょっと読みますね。

<死に対する恐れは進化の手違いのように思える。多くの動物は捕食者が近づくと、本能的な興味に駆られて逃げようとする。これは健康的で健全な反応で、おかげで彼らは危険から逃れることができる。だからそれを感じるのは一瞬で、その恐れが絶えずつきまとうことはない。これが動物の生き方です。一方で、これと似た自然淘汰の末に、前頭葉が偉大に肥大した大型の猿が生み出され>

これ人間のことですね。私は書き写すときに、前頭葉が偉大に発達したって書いて、よく見てみたら肥大になってたから、発達を消して肥大と書き直していますけど、発達っていうとプラスっていうのが多いけど、ここではそれプラス価値観じゃないんですよね。

<肥大した大型のサルが生み出され、未来を予測する能力を過剰に持つに至った。これは確かに役に立つ能力だが、その結果、私達は避けられない死という見通しと直面することになった。そしてこの見通しが引き金となり、怯えて逃げようとする本能のスイッチが入るのだ>

<要するに私達が死を恐れるのは、独立した二つの進化が圧力がたまたまぎこちな干渉し合っているからこれは脳が自動的に誤接続するせいで生じた恐怖であって、私達の役にも立たず、意味もない。あらゆるものの継続には限りがあって、人類の継続もまた然りだ><インドシーマの伝説的ビアーサはマハーラーサでこう述べている。第一はその若さを失った。若さは幸運な夢のように過ぎ去ったことを言っている。時間の経過を恐れ、死を怖がるのは現実を恐れ、太陽を怖がるようなものだと、恐れることは何もない>

ここがこの本の一番、私達がチェックしなきゃいけないとこはここだろうというふうに考えています。

今、私達は前頭葉が偉大に肥大した大型の猿です。それの誤接続を解いてもう1回ノーマルな、いわばプラスでもマイナスもない、幻想の時間軸から外れて、いわば動物の生に戻るということによって、老いに直面しするという、しかも90歳〜100歳まで生きるという事態は、おそらく人類初めての経験です。それにどう対応するのかっていう試みを認知症老人がいっぱいやってるんじゃないかっていう気がしています。

前頭葉と側頭葉が萎縮する認知症のタイプをピック病といいます。前頭側頭性認知症という方だって、私達の時代にはとても介護で見るのは無理で精神病院入れるしかなく、施設では、それまでの間何日か見てくれませんかっていう形で、私は数例しか経験がありません。しかし、小林さんはこれなんと、それを地域で家族と一緒にね、何人も支えているっていう世界で初めての実践を鹿沼市でやっています。そして小林さんはその過程で、前頭葉の萎縮っていうのは人類の進化じゃないかって言い出したんですよ。

大きくなるのが進化なら、それが萎縮するのも、進化の一つじゃないかっていうとんでもない非常識なことを言い出している。おそらく医療関係者が目を剥くだろうと思いますが、第2部で小林くんの話を聞いた後、第3部で常識的な私が、それをたしなめることになります(笑)。時間になりましたありがとうございます。

介護はなぜ、票にならないか?

これからも変わらないのか?

大和市議会議員 渡辺 伸明

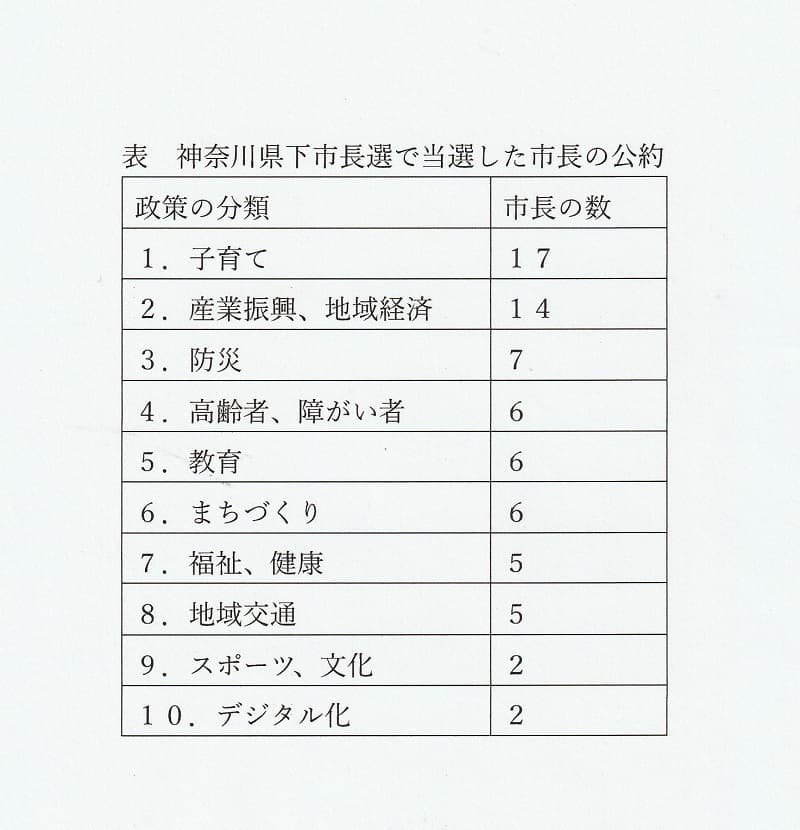

まず首長選挙を見てみると、子育て、教育、福祉を政策に掲げる候補者が当選する確率が高いと感じています。当然、地域によって政策課題は異なりますが、首都圏の市町村レベルでは特にその傾向が強いと感じます。

そのような受け止め方の妥当性を確かめるため、神奈川県下19市の市長選で当選した市長の公約を大まかに分類して整理したのが下の表です。

予想通り、子育てが圧倒的に多数を占めています。具体的には、「子育ての負担を減らす」、「子どもを中心とした子育て支援、教育」などの公約が目立ちます。その理由は、有権者の中心である30歳台から50歳台が子育て中で、自らの利害に直結する政策に敏感に反応するからだと思います。

ちなみに、令和7年8月3日投開票の横浜市長選挙では、中学校給食が争点になるとの観測も出ているほどです。

さて、公約の分類で2番目に多いのは、産業振興、地域経済活性化です。近年、扶助費の増大に伴い急速に地方自治体財政の悪化が顕著であり、それを反映して法人市民税などの増収を狙いとした公約が多くなっているのではないかと推測できます。

次いで、「防災」、「高齢者、障がい者」、「教育」、「まちづくり」、「福祉、健康」、「地域交通」などが続きますが、福祉、健康は高齢者、障がい者のための政策と重なる部分があります。地域交通も、高齢者などの外出支援の意味合いが強く高齢者のための対策と言えると思います。つまり、福祉、医療の幅広い施策も市長選における大きな柱になっている訳です。

上記公約のうち、「教育」は「子育て」との関連性が強く、連続性も高いと考えられます。

以上のように、「子育て、教育」、「福祉、医療」、「産業振興、地域経済活性化」が神奈川県下の市長選挙における公約3本柱と言えるでしょう。

ここで視点を変えて扶助費の内訳を見てみると、総務省の令和3年度の統計では、全国の自治体で児童福祉費が46.1%を占めています。また、生活保護費が19.2%、重い病気を持った方々などへの支援、障がい者の方々の介護や施設での自立、就労支援、医療費助成などの社会福祉費が合わせて27.3%になっていますが、特に児童福祉費の伸びが大きくなっています。神奈川県下の市長選における重点的な公約とも重なり合っているのが分かります。

見てきたように、住民ニーズが最も多く、票につながりやすい「子育て」を公約に掲げて当選する市長が多いのですが、反面で子育て施策を充実させるほど扶助費の増大をもたらし、財政を圧迫することになるジレンマを抱えることにもなります。

一方、本稿のテーマに掲げた「介護」ですが、残念ながら、「介護」というのキーワードは神奈川県下の市長公約にはほとんど見受けることができません。政策のカテゴリーとしては、「福祉、医療」に含まれる訳ですが、単独のテーマとしてアピールできないのは、相対的に受益対象の有権者が少ないこと、つまり票に繋がりにくいことがもっとも大きな理由だと考えられます。

「介護」を地方自治体選挙での公約の柱にしていくには、「福祉、医療」政策における「介護」の重要性、必要性を理論化し、戦略的なアピールの全国展開が欠かせないと思います。

高齢人口の増大は避けて通れず、介護を必要としないような健康施策とともに、リアルな「介護」がますます重要になることも確実です。児童福祉費と並んで社会福祉費も増大傾向にあり、今後は「福祉、医療」の重要施策として、「介護」が選挙の争点に上ってくる可能性があります。

最近では、NHKの「クローズアップ現代」が在宅介護の崩壊危機を伝えたり、経済専門誌の東洋経済が介護問題特集を組んでみたり、介護制度の今後が注目を集めるようになっています。

そんな中で、新潟県村上市では、介護報酬改定で基本報酬が下げられた訪問介護事業所に独自の支援金を支給する独自の施策をスタートさせています。

決して望ましいことだとは思いませんが、地方自治体選挙で「介護」が票になる日は近いと思っています。

2024/9/14 東京プレ大会特別シンポジウムのご報告

どうする介護 どうする地域2024

「9/14 【東京プレ大会】NPO地域共生を支える医療介護市民全国ネットワーク第3回全国の集いIN福岡」

※シンポジウムアンケート集計完全版は下記をクリック!![]() 9.14symposium.pdf

9.14symposium.pdf

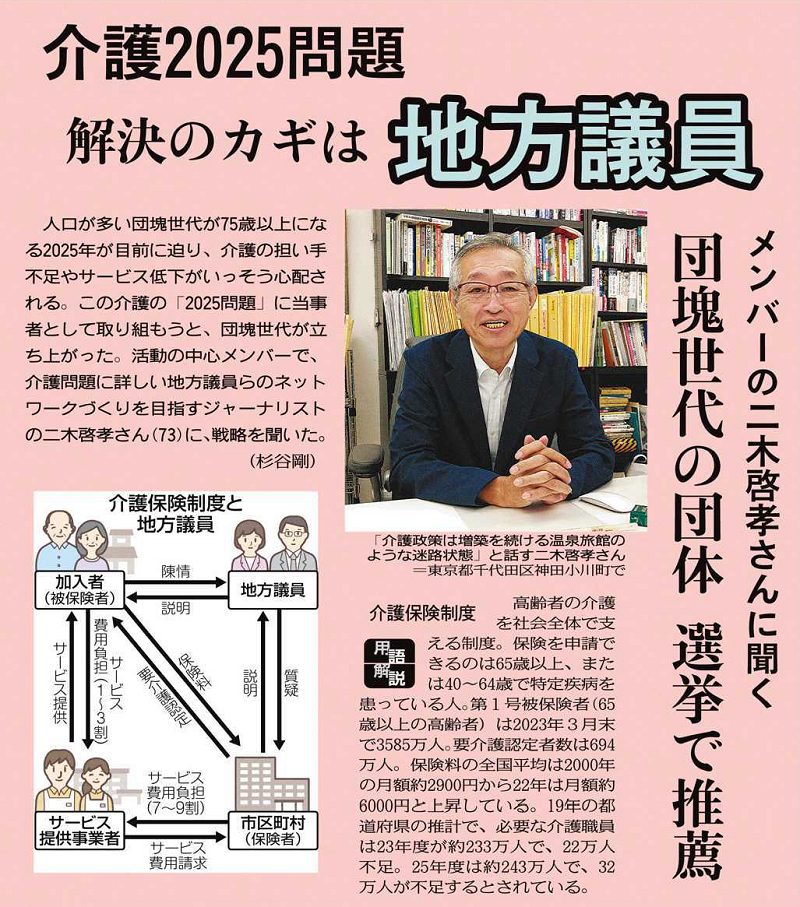

「介護2025年問題」で東京新聞より取材を受ける

東京新聞(2023/11/9)よりメンバーの二木啓孝さんが取材を受ける

介護2025問題 解決のカギは地方議員 団塊世代の団体 選挙で推薦 メンバーの二木啓孝さんに聞く

人口が多い団塊世代が75歳以上になる2025年が目前に迫り、介護の担い手不足やサービス低下がいっそう心配される。この介護の「2025問題」に当事者として取り組もうと、団塊世代が立ち上がった。活動の中心メンバーで、介護問題に詳しい地方議員らのネットワークづくりを目指すジャーナリストの二木啓孝さん(73)に、戦略を聞いた。(杉谷剛)大学時代に全共闘運動で除籍処分になった二木さん。長距離トラック運転手や週刊誌記者を経て夕刊紙「日刊ゲンダイ」を発行する日刊現代に入社。長らくニュース編集部の名物部長として知られた。東京の下町のマンションに住み、隣の棟で暮らす母親の玲さん(98)の介護を妻と続ける。「母は2年前まで自分で買い物や料理をして元気だったが、去年の1月に同居していた私の姉が亡くなってから、物忘れが激しくなった。それから食事や身の回りの世話をしていた」玲さんは6月半ば、本人が気づかないうちに頸椎(けいつい)骨折して入院。二木さんは退院後の生活を考え、介護付きの老人ホームを探してようやく入所させることができた。

◆母を介護して見えたこと

そこで「介護政策を『介護する側』から見上げると、まったく違った風景が見える。改正を繰り返す介護保険制度は増築を重ねる温泉旅館のような迷路状態でした。にわか勉強ではとても分からないが、ヘルパーさんや訪問介護士さんらに話を聞くうちに、制度の矛盾がだんだん見えてきました。「母のヘルパーさんの月給は全産業の平均から6万円くらい低かった。部屋の掃除や洗濯が終わると、全速力で自転車をこいで次へ向かうが、移動の時間は労働時間にカウントされない。仕事がきつい上に報酬が低い」2000年に始まった介護保険制度は自己負担の引き上げなど、3年ごとに改正を繰り返してきた。「お年寄りを社会全体で支えようという制度は画期的なことでした。しかしその後、『やっぱり国でみるのは大変だから、それぞれの家庭や地域でみるように』と改悪の方向にあります。「例えば、母のおむつ代には区から補助が出ているが、補助と給付額は各区により違う。それを決めるのは地方議会なので、まずは介護問題に関心のある地方議員を応援することにしました。

◆統一選で12人中9人当選

「アクション“介護と地域”」が今年7月に開いたシンポジウム=東京・八重洲で、山中健史さん撮影「みんな、『それぞれの地域で、どんなことをやっているのか知りたいよね』と。保坂さんも『いいことはどんどんやろうよ』と言っていた。地方議会でもっと介護を議論してもらい、われわれはその支援とお手伝いをする」9月には「地域共生」をテーマに、全国の医療者や介護者らが参加して名古屋市で開かれた「全国の集い」に参加。団塊世代を中心とした介護に関するアンケート結果を発表した。 「団塊の世代はいま、親の面倒を見ているが、あと5年もすれば面倒を見てもらう世代になる。われわれはそういう交差点にいるのだから、経験したことを次世代につないで、少しでも風通しのよい社会を残して、逝きたいですね」

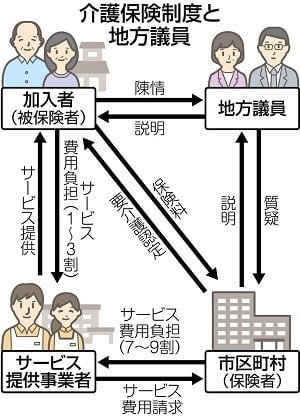

<介護保険制度> 高齢者の介護を社会全体で支える制度。保険を申請できるのは65歳以上、または40~64歳で特定疾病を患っている人。第1号被保険者(65歳以上の高齢者)は2023年3月末で3585万人。要介護認定者数は694万人。保険料の全国平均は2000年の月額約2900円から22年は月額約6000円と上昇している。19年の都道府県の推計で、必要な介護職員は23年度が約233万人で、22万人不足。25年度は約243万人で、32万人が不足するとされている。

「アクション“介護と地域”」さらに詳しくは

2023年東京プレ大会7月17日のご報告

「アクション❝介護と地域”」シンポジウムご報告

7月17日シンポジウム報告

「アクション”介護と地域”」が準備したシンポジウムを開催しました。

これは9月に名古屋で開かれる「地域共生・医療介護市民ネットワーク全国大会」の東京プレ大会になります。会場参加者は100人、リモートでの参加が100人にも及びました。

【第一部 基調講演】

厚生労働省老健局・和田幸典課長

【第二部 「2025年問題を地域からどう取り組むか」】

保坂展人・世田谷区長、地方議員など

【第三部 「介護利用者と介護現場」】

山岸大輔・二木啓孝

第二部の「介護への地域からの取り組み」では、保坂世田谷区長がすでに実践していることと今後の課題が提案され、それをベースに4人の地方議員と1人のメッセージから現場での問題が報告・議論されました。

会場には介護事業者、ケアマネージャー、看護師などの実務者から、親族の介護をする者などが参加し、それぞれに立場から意見が出されました。

「アクション”介護と地域”」では、このシンポジウムを踏まえて、9月の名古屋大会の準備を始めます。

統一地方選の推薦地方議員と結果ご報告

2023年4月9日(前半選投票)4月23日(後半戦投票)

佐藤 司さんへの推薦状

| 推薦候補一覧 |

|---|

| 候補者名 選挙区 所属・経歴 関連サイト |

| 佐藤 司 東京都北区 れいわ、新人

|

| 多田 羅正 香川県坂出市 無所属、新人 |

| 小坂 和輝 東京都中央区 小児科医、無所属、現職

|

| 柳田 あゆ 神奈川県藤沢市議 立憲、新人

|

| 江口 とも子 神奈川県平塚市議 無所属、現職

|

| 我賀井 哲代 東京都豊島区議 無所属。現職

|

| 桜井 夏来 東京都武蔵野市議 無所属、現職

|

| 小林 かつこ 東京都杉並区議 無所属、新人

|

| 渡辺 伸明 神奈川県大和市

|

| 保坂 展人 東京都世田谷区長

|

| 山名 かなこ 東京都杉並区議 れいわ、新人

|

| 萩原 隆宏 神奈川県横浜市議 立憲、現職、当選

|

ご報告(推薦候補 選挙結果)

2023年4月28日

今年4月の統一地方選の前、友人のノンフィクション作家の前田和男さん(76)らと任意団体「アクション“介護と地域”」を立ち上げ、同年代の仲間ら十数人が参加した。 統一選では東京、千葉、神奈川など12人の市・区議選の候補者と東京の保坂展人・世田谷区長に推薦状を出し、9人が当選した。 推薦した議員には「介護と地域」をテーマに地方議会で積極的に質疑してもらい、介護事業者や職員を支援していく。議員ネットワークを通じて情報を共有し、課題解決に向けたアクション・プログラムをつくることなどが目標だ。 「知り合いの国会議員たちに制度の問題点を聞いても、よく知らなかった。国会議員はあまりあてにならない」 今年7月に都内でシンポジウムを開き、保坂区長と4人の地方議員が各地の取り組みを発表した。

小さく生んで大きく育てようと、今般の統一地方選にむけ、本会に身近な皆様にご案内をしたところ、13人の方に推薦をうけていただき、以下の結果となりました。

荻原隆宏さん、横浜市議、前半戦で当選

保坂展人さん、世田谷区長 当選

江口友子さん、平塚市第2位当選

柳田あゆさん、藤沢市第2位当選

小坂和輝さん、中央区3当選

佐藤司さん、北区、中位当選

野口淳さん、千葉県市川市、中位当選

渡辺伸明さん、神奈川県大和市、下位当選

和賀井哲代さん、豊島区、20票弱で、次点惜敗

桜井夏来さん、武蔵野市、次次点惜敗

たたら正さん、香川県坂出市、落選

小林かやこさん、杉並区 次点

山名かなこさん、杉並区 当選

当選した方にはお祝いを申し上げると共に、当選が叶わなかった方には捲土重来をお祈りします。今後は、以下のアクションを展望しておりますので、いずれの方にも、引き続きご参加とご協力をお願いいたします。

1 本会の推薦を受けていただいた方たちと賛同人で集まりをもち、今後の展開について意見交換を行う(オンライン併用)

2、全国の地方議員にむけて、全国ネットワークを呼びかける。

3 その一環として、同僚の地方議員にたいして「介護と地域」についてアンケートを実施、マスコミに発信し、当該問題の社会化をはかる。

4 ネットワーク議員は、当該地方議会で「介護と地域」に関わる質疑を積極的に行ない、当該テーマの発信と浸透につとめる。また彼らの質疑や発信にたいしてアクション“介護と地域”応援団は情報提供などの支援を行なう。

5 上記ネットワークをつうじて、介護と地域に関する情報の交換・共有を行ない、そのなかから、介護に関わる「アクションプログラム」を策定する。

6 同上「アクションプログラム」を世代を超えた国民共通の課題として掲げ、地方議会で条例化・制度化し、さらには国レベルでの法制化・制度化をめざす。

「アクション“介護と地域”」(事務局長 前田和男)